HELENA

Como vas a llorar, a llorar de veras Helena Rojas, cuando sepas que tu marido ha muerto. Entonces recordaras mi advertencia para que no te cases con Benancio Medina. Recordaras que cuando te lo dije aquella vez, riéndote, bandida, respondiste: mejor, pues, lloraré con un ojo y con el otro estaré guiñándote para que seas mi segundo marido. Pero Helena, vete sabiendo que ya no es broma.

Cuando Benancio y yo te conocimos en la hacienda de Manuel Quiñonez, nos hiciste tus queridos. Atiborrabas nuestros platos hasta el borde, riéndote, diciéndonos, que éramos muy flacos y no aguantaríamos el rudo trabajo de ganarle terreno a la selva y crear los campos de cultivo.

Nos animabas, te portabas coqueta y, por eso, una noche, Benancio me confesó que estaba enamorado de ti. Igual yo, pero no dije nada. Y cuando él supo que un domingo saliste conmigo a la orilla del río en una noche de luna llena, esa misma madrugada me buscó para llorar su amor. Rogó que me alejase de ti porque, según él, yo sólo quería gozar tu hermoso cuerpo, y aprovechar tu inocencia. Pero, él, quería darte un hogar, ibas a ser reina y madre de sus hijos. Suplicó, lloró, desnudó su angustia. Limosnero de amor gritó: ¡pídeme lo que quieras hermanito pero no me la quites! Borracho insomne, sintiéndome superior y perdonavidas, fui el generoso de la historia y dije lo que no debí decir nunca: ¡una caja de aguardiente, ahorita, y te regalo todas las Helenas del mundo! Muchachita llena de ilusiones habías venido de Quito a El Responso y no te importo lavar platos y convertirte en apetecido plato para los peones de la hacienda de Manuel Quiñonez, Helena, bella mujercita, esa madrugada te cambie por doce botellas, bebidas hasta la última gota con el pretexto infame de celebrar el angustioso amor de Benancio. Sin embargo, tú, él, y yo, sabíamos que me amabas a mí. Pero, carajo, en los días siguientes vi a Benancio sufriendo por tu indiferencia, yo mismo lo llevé a la casucha del brujo Melquiades, en lo profundo del monte. Entre el humo de su cachimba de tabaco fuerte, leyéndome el alma, Melquiades me advirtió: muchacho después te arrepentirás porque sólo yo puedo separar lo que amarro… ¡Yo o la muerte! Quizás en ese momento debí retroceder, pero los ojos de perro triste de Benancio me llevaron a mi perdición. Melquiades, brujo efectivo. Siete días después, Helena, linda mujercita, desde tu esquina de experta lavaplatos, bajo el hechizo del Melquiades, cada vez que mirabas al Benancio, parecía que ibas a perder la cabeza. Tus ojos se olvidaron de mí. Experimente celos y descendí al degradante infierno de los remordimientos. Resistí, pensando que podía recuperarte… ¡Pero fui un idiota! En tan solo una semana perdí la batalla. Benancio, cara de mico, en pleno almuerzo, anunció a los comensales que se iba a casar contigo en el matrimonio masivo impuesto por la llegada del cura. ¡Carajo! Sólo dios sabe porque no me puse a llorar. Nunca pase un trago tan amargo. Esa tarde, sigilosamente, me acerqué a ti, para recordarte que yo te di el primer beso de tu vida. Así como Benancio se había arrodillado ante mí, yo frente a ti, me convertí en mendigo de tu esquivo amor. Rechazaste tajantemente mi súplica. Entonces, ciego de rabia, te advertí que no te cases con ese Benancio, cuya carita de mico me despertaba odio y rencor. Te reíste de mí, Helena. El mico era yo.

La mala hora llegó dos meses después, cuando la hacienda de Manuel Quiñonez se vio atacada por el manchado, dejándonos impagos, sin trabajo y sin futuro. El pueblito se estaba viniendo abajo, la mayoría de los peones desaparecieron. Tú estabas preñadita, Helena, muchachita ojos de venado y cabellos rizados como virutas de cedro. Benancio te idolatraba y el hombre, optimista, probó talando árboles, pescando, construyendo botes, bogando para los escasos turistas, cazando aves exóticas para después venderlas en Quito. Cargaba madera hasta desfallecer. Cuantas cosas hizo. Pero el dinero no le alcanzaba y cada fin de semana me pedía un poco de plata porque, entre broma y serio me nombró padrino de su hijo y me pidió que valla gastando por adelantado. Creía firmemente que al mal tiempo se le pone buena cara y sonreía. Lentamente, sin embargo, los malos tiempos dibujaron tristezas, angustias y preocupaciones en su rostro infantil; hasta que se quebró.

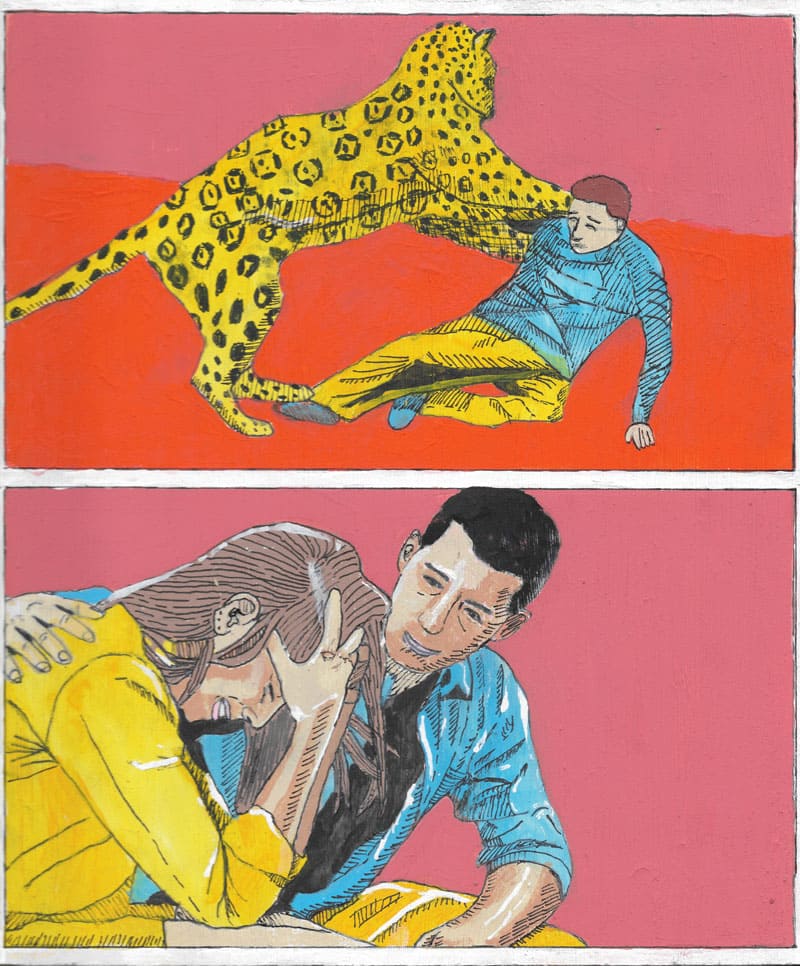

Una tarde lamentándose amargamente dijo que Dios lo había abandonado y que por eso se iba a internar selva dentro en busca del codiciado oro amazónico. ¡Vamos compadre tú también necesitas la plata! Me animó. Le dije que era peligroso. Pero poco le importó y dijo: si voy a terminar siendo pobre y hambriento prefiero morir devorado por las fieras pero lleno de oro. Se marchó una madrugada. A la semana siguiente, tú, Helena, me buscaste para rogarme que no abandone a Benancio, que le ayude. Y aunque tuve negros presentimientos, sólo por ti, entré en la vorágine. Algo grave iba a pasar. Buscamos tres meses. Benancio puntualmente te enviaba unas cuantas pepitas de oro de semana en semana y hacía sus propios negocios para tener más dinero. Cuidado compadre, le decía yo, y él respondía: ¡la vida es de los audaces, compadre! Cuando llegó el día señalado para salir de la selva, esa última noche, impaciente e ilusionado, Benancio no dormía. Extasiado hablaba todo el tiempo de ti y del hijo recién nacido que iba a conocer. En mí, germinaba la víbora de la envidia. Para distraerme conté las pepitas de oro guardadas en la mochila. Una fuerza interior, salvaje, me ponía frenético, pero no dije nada. Amanecía. Imperceptiblemente un enorme silencio se había apoderado del monte. Un silencio repleto de peligro potencial. Le dije a Benancio, que era mejor no salir, pero él, embriagado por tu recuerdo y dándoselas de muy temerario, desechó toda precaución y salió a la orilla machete en mano. Me escondí entre la maleza. Y sucedió. No sé si fueron uno o dos rugidos los que alborotaron a los animales del bosque. Benancio cayó en la tierra húmeda, gritando tu nombre. En ese momento su voz habrá llegado hasta ti porque dicen que el viento lleva hasta su casa el último suspiro de los moribundos. Ahí estaba el manchado cebándose regocijado en el cuello roto de Benancio. Te juró, Helena, que me dieron ganas de enfrentarme a machetazos con el tigre, pero me contuve pensando en ti. Si yo también moría te hubieras quedado completamente sola. En cambió hoy, ya lo sabes, serás sólo para mí…

¿Me dirás que inventé la muerte de Benancio? Para disipar tus dudas te llevo su camisa manchada en sangre. Créeme, muchachita. Soy capaz de todo por ti. Ahora que la muerte ha desatado el nudo que hizo el brujo Melquiades, ahora, muchachita, quiero ver, si lloras con un ojo y con el otro me guiñas para ser tu segundo marido.

Ahora, ríete, pués, Helena, dientes de maíz.

*Helena pertenece al libro de cuentos "Cómo cazar al tigre" (2019, La tinta del silencio), del escritor Said Vladimir Rámirez Téllez.

SAID VLADIMIR RAMÍREZ TÉLLEZ (Guerrero, 1991)

Es licenciado en Letras Hispánicas. Ha participado en talleres de creación literaria y publicado cuento en revista como Canibalismos, Cantera, Fruta Bomba, Desastre, Carruaje de pájaros, entre otras. Cuentos suyos se encuentran viajando por tierras murcianas. Lector apasionado de la literatura ecuatoriana y seguidor empedernido de James Dean. Autor del libro de cuentos: Cómo cazar al tigre (2019, La tinta del silencio). Actualmente cursa una Maestría en Humanidades.

Cuento: Said Vladimir Ramírez Téllez

Ilustración: Alan Tostado

diegomontes@adncultura.org