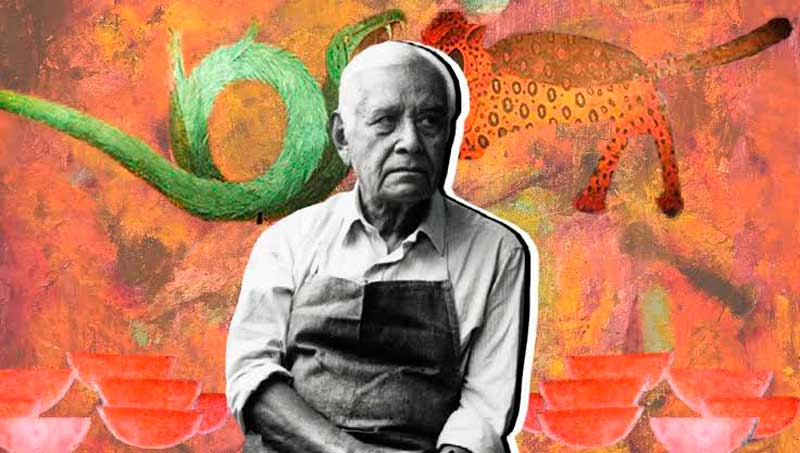

Rufino Tamayo: El hombre que pintaba universos

En la vastedad de los campos oaxaqueños, donde la tierra parece absorber los susurros de los antiguos dioses, nació Rufino Tamayo. Era un tiempo en que los colores aún no habían sido domesticados, en que el azul del cielo y el rojo de la tierra eran más intensos que en cualquier otro lugar del planeta. Desde muy joven, Tamayo sintió una llamada ancestral que lo impulsaba a capturar en lienzos el alma de su pueblo, una tarea titánica que no solo requería de técnica, sino de una visión que fuera capaz de abarcar lo humano y lo divino, lo tangible y lo etéreo.

Tamayo no era un pintor común, no pertenecía al linaje de los que capturan las formas con frialdad y precisión. Sus pinceles danzaban al ritmo de las emociones, y cada trazo era un latido, una explosión de vida que resonaba más allá de los márgenes del cuadro. Sus obras no eran simplemente representaciones, eran ventanas a universos paralelos, ecos de un pasado mítico que se proyectaba hacia un futuro incierto. En cada uno de sus cuadros, los hombres se transformaban en dioses, y los dioses en hombres, en un eterno ciclo de metamorfosis que desafiaba el tiempo y el espacio.

Con la mirada aguda de un jaguar, Tamayo se adentró en los misterios de la existencia. Sus pinturas eran espejos en los que se reflejaba la condición humana, con todas sus luces y sombras, con sus anhelos y temores. En sus retratos de sandías y mujeres, de hombres y galaxias, Tamayo capturaba la esencia de la vida misma, esa chispa divina que brilla en el corazón de todo lo creado. Porque para él, el arte no era un mero entretenimiento, sino una búsqueda profunda del sentido de la existencia.

Y aunque su estilo rompía con la tradición de los grandes muralistas mexicanos, Tamayo nunca dejó de ser profundamente mexicano. Sus colores, vibrantes y cálidos, evocaban el sol abrasador de su tierra, y sus formas, audaces y libres, recordaban las antiguas leyendas que le contaban los ancianos de su pueblo. Pero más allá de las influencias, Tamayo era un creador original, un alquimista que sabía transformar los pigmentos en emociones, las emociones en pensamientos, y los pensamientos en universos completos.

Tamayo fue, en muchos sentidos, un visionario, un hombre que supo ver más allá de las apariencias, que supo encontrar la belleza en lo cotidiano y lo sublime en lo simple. Su obra es un testimonio de su profunda humanidad, de su amor por la vida y su respeto por el misterio que la rodea. Porque Tamayo no pintaba solo para los ojos, pintaba para el alma, para ese rincón del ser donde se esconden los sueños y los recuerdos, las esperanzas y los miedos.

Y así, Rufino Tamayo, el hombre que pintaba universos, nos dejó un legado que trasciende el tiempo y el espacio. Sus cuadros son faros en la oscuridad, guías que nos invitan a explorar los confines de nuestra propia imaginación, a descubrir los secretos del cosmos que llevamos dentro. Porque, al final, Tamayo nos enseñó que el arte es mucho más que una forma de expresión; es una forma de existir, una forma de ser eternamente humanos.