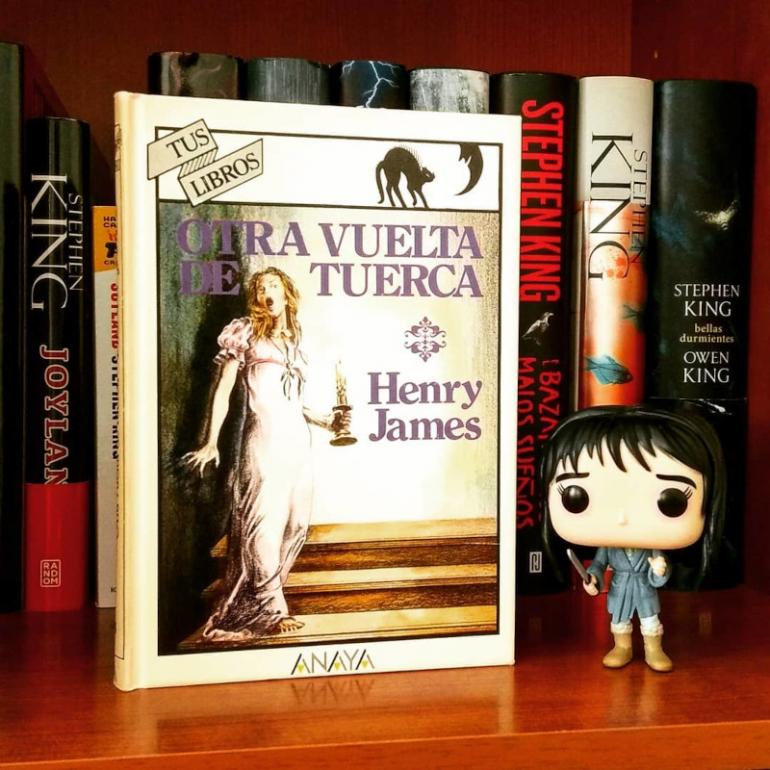

Otra vuelta de tuerca ocupa un lugar de excepción en el canon narrativo de henry James. Junto con Daisy Miller (1878) Y Retrato de una dama (1881), se ha confirmado como la más popular de sus obras frente al paso del tiempo. La prosa, no obstante, es la del intricado estilo posterior de James, y la narración tiene el aire de un experimento controlado.

La historia suscita una cuestión que pertenece al terreno de la metafísica y la moral: ¿hasta qué punto puede disociarse nuestro conocimiento de la realidad de la psicología de la persona en la que confiamos, para realizar una descripción fidedigna? Para complicar el asunto, la historia se presenta desde un tiempo muy posterior, a la manera de novelas históricas como las de Walter Scott o relatos personales como Robinson Crusoe (1719). Nos llega como un secreto, oculto durante largo tiempo, pero confiado a un conocido de la narradora unos cuarenta años atrás, el cual, a su vez, lo lee en voz alta a un grupo de amigos la noche siguiente a Navidad. En cuanto a la narradora en sí, no llegamos a saber su nombre y apenas se la describe; se desvanece tras las palabras del relato. Sabemos que era la hija pequeña de un párroco rural; que estaba muy unida al hombre, diez años mayor que ella, al que confió el manuscrito; que había quedado “fascinada” de inmediato por el amo de la casa que albergaba aquel secreto, tío y guardián de los niños, a los que había acogido en Bly tras la muerte de sus padres en la India. El caballero se tomó la relación más fríamente. La contrató para que se ocupara de la educación de los niños, le dio las gracias con apretón de manos y le pidió que no lo molestara en ningún momento para consultarle aspecto alguno de su tarea.

Las líneas generales de la historia se resumen fácilmente. El chico que le han encomendado, Miles, ha sido expulsado del colegio por motivos que no se explican en la carta escueta y cortante enviada por el director. La institutriz, que ha experimentado premoniciones antes, ve fantasmas rondando por la casa poco después del regreso del chico. Se convence de que representan una amenaza para los pequeños y se impone la misión de expurgar la casa y liberar a los niños. Los fantasmas tienen identidad. Son las apariciones de Peter Quint, ayuda de cámara del amo en Bly, un hombre de encanto considerable pero con unas tendencias brutales e inconstantes, que murió violentamente en oscuras circunstancias; y de la señorita Jesse, la anterior institutriz, que había tolerado una aventura sexual con Quint y había muerto poco después por causas desconocidas. La institutriz averigua la identidad de Quint después de ver una figura espectral en una torre de la casa. Es el ama de llaves, la señora Grose, quien estima que la figura encaja exactamente con la descripción de Quint. La institutriz es capaz de aportar detalles de su aspecto que no podría haber sabido por otros medios. Entretanto, el trabajo de la institutriz consiste en cuidar de los pequeños, Miles y Flora. Sin embargo, los movimientos de éstos por la casa y la finca, no siempre explicables, y su carácter ocasionalmente intratable despiertan en ella la sospecha de que los fantasmas quieren ejercer sobre los niños un poder mayor que el suyo propio. Esta deducción pronto la convertirá en una teoría sobre la influencia moral de los fantasmas. La institutriz llega a la conclusión de que el propósito de su retorno a Bly es el de atraer a los niños al infierno para que compartan sus tormentos. Tal hipótesis va irracionalmente en contra de sus descripciones de los niños como seres inocentes y hermosos, hechos para ser amados. Pero la negativa de ambos a reconocer una presencia sobrenatural -una negativa en un primer momento tácita y más tarde manifiesta, tanto de Flora como de Miles- hace cristalizar los miedos de la institutriz. Esta manda a la señora Grose que se lleve a Flora de Bly para quedarse sola en la casa con Miles y arrancarle una confesión sobre la verdad de sus contactos con el fantasma de Peter Quint. Miles le dice que no sabe a qué se refiere. Ella le exige explicaciones sobre su expulsión del colegio, y Miles, con respecto a los motivos, le cuenta entonces un relato racional aunque turbador. En la escena final de la obra, la institutriz se aterroriza al ver a Quint una vez más, y decide luchar contra el fantasma por la posesión del alma de Miles. La mujer fuerza al niño a enfrentarse con la imagen que ella ve y lo obliga a reconocer en tal imagen al fantasma, y Miles, volviendo la cabeza de un lado a otro para mirarla a ella o para mirar hacia la ventana donde ha aparecido la figura, muere en sus brazos. Si lo que provocó esa impresión fatal fue un encuentro declarado con el fantasma o, por el contrario, un súbito terror generado por la poderosa sugestión de la institutriz, es algo que queda más en el aire de lo que haya quedado nunca el final de un relato.

Las discusiones en torno a la naturaleza de la trama se han venido centrando en si los fantasmas tienen una base real o fantástica, o en si es una actitud de control posesivo o de virtud heroica la que se apodera de la institutriz y la impulsa a dominar a los otros. Debido a la inevitable complejidad de tales discusiones, Otra vuelta de tuerca se ha convertido en uno de los textos modernos fundamentales para comprender qué es la interpretación en literatura: la gramática y los límites del proceso perceptual por medio del cual organizamos los materiales para la interpretación en forma de evidencias por un lado y de conjeturas por otro. Un análisis apropiado de este debate nos llevaría un ensayo aparte; sin embargo, en lo que respecta a ciertos aspectos de la trama, no ha habido nunca discusión. En primer lugar, no se puede afirmar con seguridad que alguien, salvo la institutriz, haya visto los fantasmas. Miles y Flora niegan haber tenido tal contacto. El ama de llaves, la señora Grose, no tiene ninguno de primera mano, y su actitud al respecto fluctúa entre la institutriz -sorprendida e impresionada por que la mujer haya detectado a Quint- y el escepticismo frente a los términos hiperbólicos de amor y miedo que la institutriz emplea para describir sus sentimientos hacia los niños. Más adelante, la señora Grose llega a pensar que sin duda Flora debe estar poseída por alguna fuerza externa. En cuanto a la institutriz, antes de trabajar en Bly había llevado una vida resguardada; nunca antes se había cruzado en su camino un puesto similar, y siente una profunda angustia en relación con sus aptitudes, por lo que oscila entre los extremos del regocijo y la inquietud, antes incluso de atisbar por primera vez fantasmas. No obstante, si suponemos que los fantasmas son una alucinación, queda por explicar el hecho de que la institutriz nunca haya oído hablar de Quint ni de la señorita Jessel hasta que su supuesta visión de ambos lleve a la señora Grose a ofrecerle un relato de sus trayectorias en Bly. En total, la institutriz ve cuatro veces a cada fantasma: a Quint en lo alto de la torre, acechando al otro lado de la ventana, luego en el descansillo, y de nuevo pegado a la ventana; a la señorita Jessel, primero en el lago, luego en la escalera, más tarde sentada junto a su mesa y de nuevo en el lago. En esta última ocasión, la señora Grose está al lado de la institutriz y afirma con perfecta claridad que ella no ve nada.

Éstas son las pistas. Cabe añadir que toda la acción está radicalmente simplificada. Tiene los puntales melodramáticos que James propiciaba en novelas anteriores, como El americano (1877); sin embargo, aquí las posibilidades melodramáticas no se despliegan en la dirección que apuntan. Cuando llegaos ala conclusión, no se ha concluido nada en lo que se refiere a Quint y a la señorita Jessel. Y para tratarse de una historia en la que la atención del lector se ve obligada a centrarse casi exclusivamente en el argumento, éste contiene muchas repeticiones. El interés radica en si podemos o no confiar en las declaraciones de los niños de que no han tenido ningún contacto, y en si podemos o no confiar en la afirmación de la institutriz -narradora de que tanto Quint como la señorita Jessel mantienen la caso bajo su influjo maligno. La propia percepción, como se nos hace ver a través del énfasis exclusivo puesto en el punto de vista de la institutriz, tiene un poder de persuasión que al final puede determinar la acción; y con esta demostración dela contagiosidad de la “perspectiva”, Otra vuelta de tuerca nos trae a la mente otros relatos inquietantes como “El joven Goodman Brown” (1835) de Nathaniel Hawthorne, y la alegoría de Franz Kafka “La guarida” (1924). Otra vuelta de tuerca es un experimento peculiarmente moderno en torno a la dependencia del punto de vista que rige la narración.

El testimonio del propio James sobre sus intenciones con este relato es inconsistente y esquivo. Lo emprendió, explica, obedeciendo a las convenciones de las historias de fantasmas: un género meramente sensacionalista, tal como lo ve él, pensado para lectores que no suponía ni mucho menos preparados para las exigencias de sus obras importantes. En una carta a H.G. Wells, la definía, desdeñándola, como “básicamente una obrita comercial y un jeu d’esprit”. Y aún así, en 1908 la incluyó en la New York Edition, y destinó buena parte de un prefacio y parte de otro a los problemas artísticos que implicaba la composición de un relato como éste. Y aquí reside un segundo enigma: porque si bien Otra vuelta de tuerca es la obra de un esteta, moldeada al extremo por consideraciones en torno a la “atmósfera”, y en la que suscita placer el puro desarrollo de la trama, es también una historia de tormento implacable: un instrumento para aislar y exponer el dolor humano.

La institutriz se nos presenta desde el principio como un personaje propenso a los extremos en todos sus juicios referentes a las personas. Así, Flora le parece, al conocerla, “la niña más bonita que yo hubiera visto”. La primera noche apenas consigue dormir porque no deja de pensar en ella, “cuya angelical belleza” perturba de tal modo su imaginación que:

“… Me hizo levantarme antes del amanecer y dar repetidas vueltas por mi alcoba, examinando todos los detalles y perspectivas de la situación; observar desde mi ventana abierta el hermoso amanecer de verano, examinar todo lo que pude del resto de la casa y escuchar, mientras los pájaros iniciaban los primeros trinos en la decreciente oscuridad, la posible repetición de un par de ruidos poco naturales, procedentes no del exterior sino del interior, que me había imaginado”.

Ésta es una de sus primeras premoniciones. Como si la belleza sobrenatural de Flora generara la necesidad e una antítesis. En un sentido más general, los niños son la base de su existencia mental y emocional: “...Estando con mis niños, ¿qué podía importarme en el mundo?”. La señora Grose -que ejerce en muchos sentidos como el sentido común del lector- comenta con agudeza esta alternancia entre augurios de corrupción e insinuaciones de una pureza sobrenatural. Cuando, por ejemplo, un comentario inofensivo de Miles sobre su habilidad para las travesuras (“¡Piense en lo que podría hacer!”) provoca un estremecimiento de pánico en la institutriz, que cree que “Eso es lo que debió demostrar en el colegio”, la opinión de la señora Grose sobre esta consideración es “¡Por Dios, usted desvaría!”. Y de la creencia de que Miles tal vez sea irremediablemente “malo” y la exaltante creencia opuesta de que parece un ser que no ha conocido más que el amor, la señora Grose comenta de nuevo: “Y si hubiera sido tan mal como usted da a entender, ¿cómo puede ser ahora ese ángel?”.

La institutriz maquina e insiste. ¿No sabe la señora Grose que Miles haya sido nunca malo?, le pregunta.

Por: DAVID BROMWICH